穴の配列に規則性はある?

スエラボが独自で試験・研究・比較した結果のお話です。

音階はドレミファソラシド・・と1音づつ上がるのに、穴のサイズが小さい箇所、大きい箇所とできるのはなぜなんだろう?

同じ穴のサイズ感で全て開けてもよいはずでは?

もしくは、少しづつ穴のサイズを大きくするとか?

なぜ不規則なんだろう。規則性はないのだろうか?

ここからが今回↓

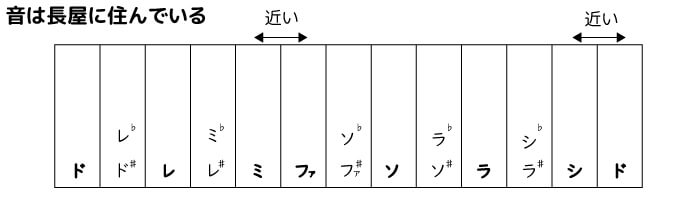

この疑問を解くカギは、添付してある音階のイラストにあります。

ピアノの鍵盤を文字にして表しています。

見てわかるように、音は同じ長屋に住んでいるようです。

言葉にして書いてみます。

・ドとレの間にはド♯とレ♭の音が住んでいます。

・レとミの間にはレ♯とミ♭の音が住んでいます。

・ミとファは隣同士で住んでいます。

・ファとソの間にはファ♯とソ♭の音が住んでいます。

・ソとラの間にはシ♯とラ♭の音が住んでいます。

・ラとシの間にはラ♯とシ♭の音が住んでいます。

・シとドは隣同士で住んでいます。

『ミとファ』『シとド』は他の音とちがい隣同士のご近所さんです。

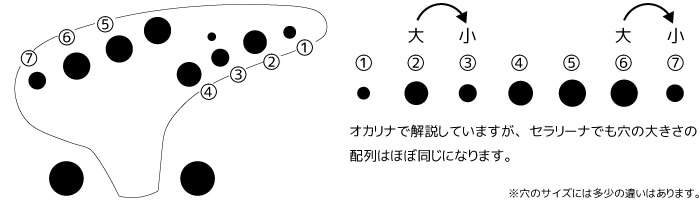

ここで大切なのは前回のブログで、「基本的に穴を大きくすると音が上がる」と書いた内容です。つまり、ミとファ(2⇒3)の音はお隣さん(近い)ためそこまで音を上げる必要がありません。そのためファの穴(3)は小さくする必要があります。同じように、シとド(6⇒7)の音はお隣さん(近い)ためドの穴(7)は小さくする必要があります。

このようにして音階をつくるための穴のサイズは、ファの穴(3)はミの穴(2)よりぐんと小さくなりますし、ドの穴(7)はシの穴(6)よりぐんと小さくなる傾向があります。

結果的に不規則に並んでいるかのように見える穴のサイズの配列には、実は規則性があるのです。

(※オカリナ/セラリーナの穴の内側の加工を施すことで音を上げた場合は、この穴のサイズの論理は必ずしも適応されません。)